核辐射产品检测仪、核辐射产品检测仪原理

-

核辐射,产品,检测仪,、,原理,当,放射性,粒子,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-06 14:26

- 飞升电商学习网

核辐射产品检测仪、核辐射产品检测仪原理 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,核辐射产品检测仪、核辐射产品检测仪原理是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

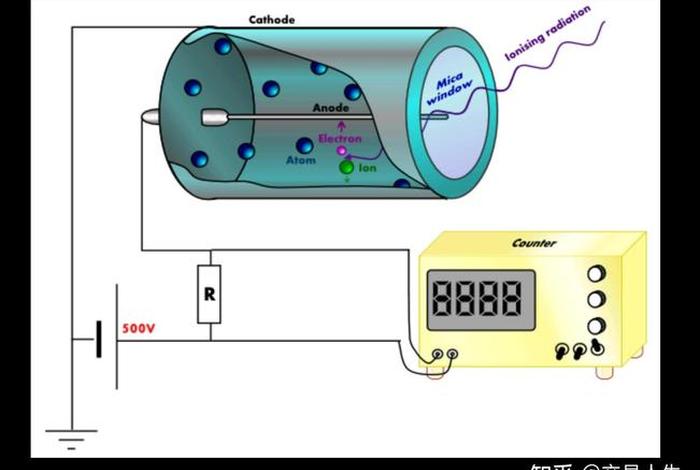

当放射性粒子穿过检测仪内的敏感材料(如闪烁晶体或半导体)时,会引发原子电离产生电子-空穴对。这种微观层面的能量转换,犹如在黑暗中突然亮起的萤火虫群,通过光电倍增管将微弱光信号放大十万倍以上。现代检测仪甚至能区分α、β、γ等不同粒子类型,就像给看不见的辐射贴上身份标签。

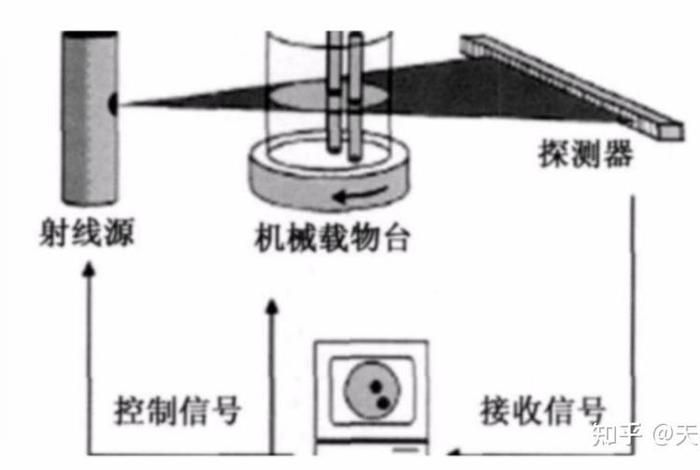

日本福岛核事故后升级的第三代检测技术,采用掺碘化钠晶体,对γ射线的捕获效率提升至92%。而新型金刚石半导体探测器,则能在500℃高温下稳定工作,成为核电站反应堆监测的"火眼金睛"。这些突破背后,是科学家对爱因斯坦光电效应理论的极致运用。

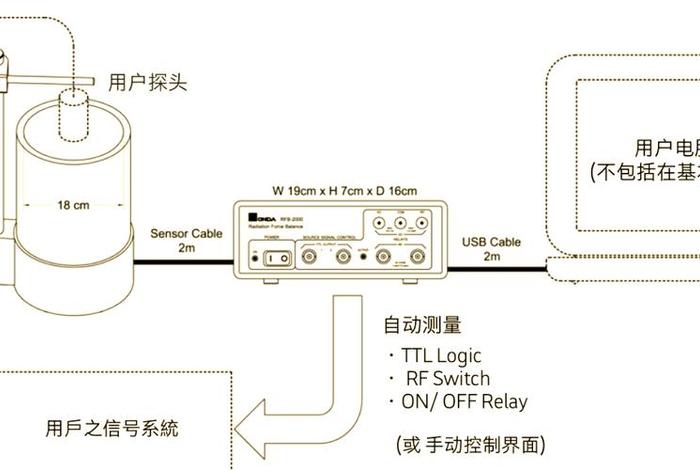

二、核心传感器演变史

从1947年盖革计数管的"咔嗒"声报警,到如今智能手机大小的数字化检测仪,传感器技术历经三次革命。硅漂移探测器(SDD)的出现,使能量分辨率达到惊人的125eV,相当于能称量单个X射线光子的重量。美国伯克利实验室最新研发的量子点传感器,更将检测下限推至0.01μSv/h,比自然本底辐射还低20倍。

有趣的是,月球探测器搭载的辐射监测模块,其实与超市食品检测仪同源。它们都采用碲锌镉(CZT)半导体,这种诞生于导弹制导技术的神奇材料,能像三明治般层层过滤不同能量的辐射。中国"嫦娥五号"就曾用它绘制月球辐射地图。

三、智能算法的降噪魔法

现代检测仪内置的AI芯片,如同经验丰富的鉴毒师。通过蒙特卡洛算法模拟十万次粒子轨迹,可准确识别医疗造影剂与真污染的差异。德国PTB实验室的深度学习系统,甚至能根据辐射能谱反推出污染核素种类,准确率超99.7%。

2024年东京奥运会采用的食品安检仪,就搭载了这种"电子味觉"。当检测到铯-134/137特征峰时,系统会自动触发红色警报,并生成包含污染方位、强度的三维热力图。这种技术使得每公斤食品检测耗时从5分钟压缩到8秒。

四、民用领域的创新应用

在北海道海鲜市场,便携式检测仪已成商贩标配。最新款产品自带区块链溯源功能,扫描二维码即可查看辐射检测历史。而瑞士开发的"辐射口红"更颠覆想象——其内置微型传感器,涂抹时若发现异常,唇膏会立即变成警戒色。

更令人惊叹的是巴西的"辐射猎人"社群,他们用改装过的无人机检测仪,绘制出里约热内卢的辐射污染地图。这种众包监测模式,已帮助发现3处废弃医疗放射源,避免潜在公共危机。

五、标准认证的生死线

国际原子能机构(IAEA)的Type B认证,是检测仪行业的"诺贝尔奖"。通过认证的设备需在-40℃~70℃环境下,经受沙尘、盐雾、电磁脉冲等27项极端测试。欧盟最新EN 62327标准更要求设备在核爆电磁脉冲下仍能正常工作,防护等级堪比装甲。

值得关注的是,中国GB/T 2423标准新增了5G频段抗干扰测试。某国产设备在测试中表现优异,其采用石墨烯屏蔽层,在10万次手机通话干扰下仍保持读数稳定,这项技术已获中美欧专利。

六、未来技术的曙光

量子纠缠检测技术或将引发第四次革命。MIT团队正在试验利用纠缠光子对,实现非接触式辐射检测。这种技术理论上能在30米外发现一枚大小的238,灵敏度超现有技术百万倍。而DNA纳米机器人检测概念更神奇——注入体内的微型探测器会因辐射断裂,通过尿液排出后可用智能手机读取结果。

韩国KAIST研究院的仿生学突破同样惊艳:模仿水母荧光蛋白开发的生物传感器,遇到辐射时会像极光般变色。这种成本仅2美元的试纸,有望让全球贫困地区实现辐射监测民主化。

看不见的守护者

从居里夫人的验电器到今天的量子传感器,核辐射检测仪的发展史就是人类与无形威胁的斗争史。正如诺贝尔物理学奖得主阿瑟·麦克唐纳所言:"好的检测设备应该像诚实的朋友,永远不说谎。"在核能应用与安全防护的天平上,这些沉默的电子哨兵,正用科学的力量守护着每个人的呼吸与心跳。

以上是关于核辐射产品检测仪、核辐射产品检测仪原理的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:核辐射产品检测仪、核辐射产品检测仪原理;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/390323.html。

猜你喜欢

- 河南电商卖什么 河南电商卖什么产品好 2025-11-11

- 沃尔玛跨境电商如何上架产品(沃尔玛跨境电商如何上架产品的) 2025-11-10

- 江西电商公司、江西电子产品公司 2025-11-09

- 水果农产品电商怎么做、水果农产品电商怎么做的 2025-11-08

- 母婴电商带货新手入门教程书 电商母婴产品进货渠道 2025-11-07

- 母婴电商产品;电商母婴产品进货渠道 2025-11-07

- 武汉电商产品、武汉电商产品拍照 2025-11-06

- 校园电商平台的产品概述 - 校园电商平台的产品概述怎么写 2025-11-03

- 杭州电商产品平台、杭州电商产品平台推荐 2025-11-01

- 有哪些跨境电商平台可以卖虚拟产品 - 有哪些跨境电商平台可以卖虚拟产品的 2025-10-30