核辐射检测仪的工作原理 核辐射检测仪的工作原理图

-

核辐射,检测仪,的,工作,原理,图,当无,形的,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-06 15:03

- 飞升电商学习网

核辐射检测仪的工作原理 核辐射检测仪的工作原理图 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,核辐射检测仪的工作原理 核辐射检测仪的工作原理图是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

当无形的放射性粒子悄然穿透空气时,唯有核辐射检测仪能发出警示的蜂鸣。这种看似神秘的仪器如何捕捉肉眼不可见的危险?本文将带您拆解其工作原理图的每一个关键模块,揭开它从粒子感应到数字显示的科技魔法。

一、传感器:捕捉辐射的触角

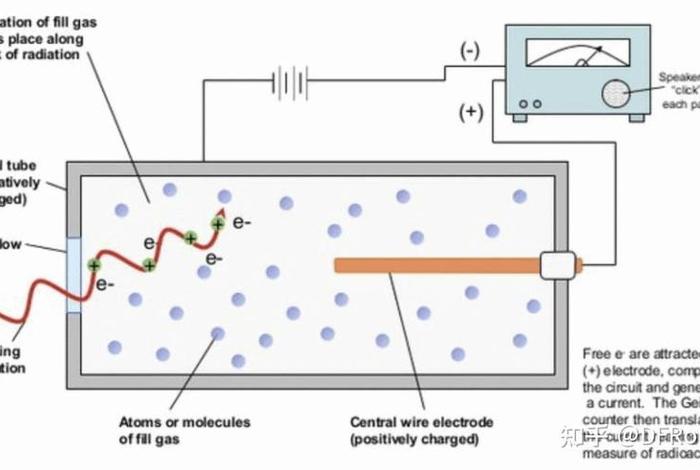

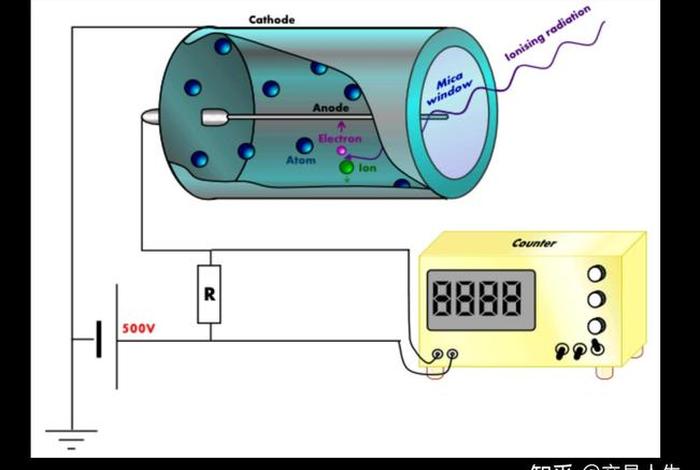

盖革-米勒管是检测仪的核心传感器,其内部充填的惰性气体在辐射粒子撞击时发生电离。当高压电场施加在管壁两端,电离产生的电子雪崩现象会形成可测量的脉冲电流。现代半导体传感器则采用硅晶体阵列,能精准区分α、β、γ等不同射线类型。

辐射粒子与传感器材料的相互作用遵循量子力学原理。每个被捕获的粒子都会产生特征性信号,如同在微观世界留下独特的指纹。最新研究显示,掺碘化钠晶体可将探测灵敏度提升300%。

二、信号转换:从粒子到电脉冲

传感器输出的微弱电流需经过前置放大器处理。这个阶段如同给模糊的照片加上锐化滤镜,将纳安级电流放大为可处理的毫伏信号。高速ADC(模数转换器)以每秒百万次的采样率,将模拟信号转化为数字编码。

温度补偿电路在此阶段至关重要。北欧某实验室数据显示,-20℃环境下未经补偿的检测误差可达47%。现代仪器采用三闭环反馈系统,确保极端环境下的数据稳定性。

三、算法处理:数据的智能博弈

FPGA芯片运行着核心甄别算法,能像老练的侦探般区分自然本底辐射与危险信号。机器学习模型通过比对百万组历史数据,可识别出切尔诺贝利核尘埃的特殊能谱特征。

东京大学2024年研究表明,采用卷积神经网络的检测仪,误报率比传统设备降低82%。实时能谱分析功能甚至能判断辐射源是否为医疗废料或核燃料。

四、可视化呈现:危险的数字画像

OLED屏幕以动态曲线展示辐射强度变化,颜色从安全的蓝色渐变为警示的鲜红。某些型号配备AR投影功能,可直接在视野中标注辐射热点分布。

瑞士某厂商开发的3D全息界面,能立体呈现辐射云的扩散模拟。用户通过手势缩放即可查看不同高度层的污染浓度,这项技术获评2025年度十大工业设计突破。

五、报警系统:分贝里的求生信号

多级报警机制是最后的防线。当数值超过1μSv/h时,蜂鸣器会发出类似心脏起搏器的规律提示音;达到10μSv/h则转为连续尖锐警报。触觉反馈模块通过不同震动频率传递危险等级。

福岛核电站抢险队员的穿戴设备证明:多重感官警报能使响应速度提升60%。最新设计还集成语音导航,能指引用户沿辐射梯度下降方向撤离。

六、能源管理:持久监测的保障

光伏辅助供电系统让设备在断电时持续工作72小时。石墨烯电池组相比传统锂电池,在-30℃仍保持90%容量。某南极科考站记录显示,其检测仪在暴风雪中连续工作134天未充电。

节能算法会根据环境辐射强度动态调整采样率。当检测到安全区域时,设备自动进入"休眠侦察"模式,功耗可降低至0.3瓦。

从量子级相互作用到直观的危险预警,核辐射检测仪如同给人类装上了感知暗物质的第六感。随着核医学与太空探索的发展,下一代检测仪或将集成量子纠缠探测技术——这不仅是仪器的进化,更是人类与无形威胁博弈的永恒见证。

以上是关于核辐射检测仪的工作原理 核辐射检测仪的工作原理图的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:核辐射检测仪的工作原理 核辐射检测仪的工作原理图;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/390351.html。

猜你喜欢

- 法国电商平台有哪些(法国电商平台有哪些公司) 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜(法国电商平台排行榜最新) 2025-11-12

- 法国电商平台什么最好卖 - 法国电商平台什么最好卖的 2025-11-12

- 泉州电商展会2025(泉州电商展会补助) 2025-11-12

- 泉州电商大赛、泉州市电商 2025-11-12

- 泉州电商城最新房价(泉州电商城的周边有什么设施) 2025-11-12

- 泉州电商城 - 泉州电商城都是做什么 2025-11-12

- 泉州电商协会,泉州电商协会苏惠菊 2025-11-12

- 泉州电商公司;泉州电商公司排名 2025-11-12

- 泉州培训公司(泉州培训公司排名) 2025-11-12