用猪肉冒充牛肉、用猪肉冒充牛肉是以假充真还是掺假

-

用,猪肉,冒充,牛肉,、,是,以假充真,还是,掺假,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-07 03:31

- 飞升电商学习网

用猪肉冒充牛肉、用猪肉冒充牛肉是以假充真还是掺假 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,用猪肉冒充牛肉、用猪肉冒充牛肉是以假充真还是掺假是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

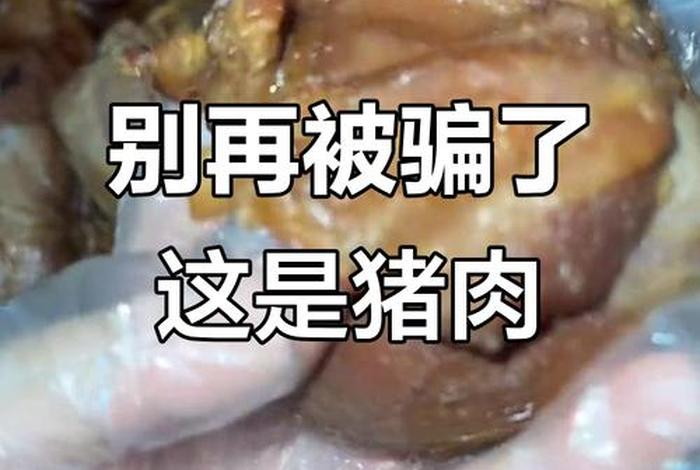

当一块纹理酷似牛肉的"特价牛排"在煎锅中滋滋作响,您是否怀疑过它的?近年来,全国多地市场监管部门查获多起用猪肉加工冒充牛肉的案件,仅2024年一季度就曝光涉案金额超2000万元。这种"狸猫换太子"的把戏,究竟属于《食品安全法》明令禁止的"以假充真",还是更具隐蔽性的"掺假掺杂"?本文将穿透肉品行业的灰色地带,为您揭开这场舌尖上的身份骗局。

二、法律定性之争

《刑法》第140条规定,以假充真指完全用廉价物品替代高价商品,而掺假则是混合部分伪劣成分。2023年浙江某案中,商家将猪肉注射牛肉膏后压制成"雪花牛肉",法院最终认定为掺假——因其保留了部分猪肉性状。但2024年北京查获的"重组牛排"案件,由于使用猪肉糜完全仿造牛肉纤维结构,则被判定为以假充真。法律界争议焦点在于:当猪肉经深加工后视觉、味觉均与牛肉无异时,其欺骗性已接近完全替代。

三、技术伪装手段

现代食品添加剂技术让"变肉术"登峰造极。某地下作坊配方显示,每公斤猪肉只需添加0.3克亚硝酸钠(发色剂)、2毫升牛肉香精和5克卡拉胶(粘合剂),经72小时腌制后即可呈现牛肉特征。更隐蔽的是"生物染色法",利用红曲红等天然色素模拟牛肉肌红蛋白。这些技术模糊了掺假与造假的界限——当猪肉的DNA链都被酶解法破坏时,常规检测手段可能失效。

四、检测技术博弈

传统显微镜检测已难以应对新型造假。2024年上海检科院研发的"拉曼光谱-机器学习"联用技术,能在30秒内识别出经过重度加工的伪牛肉,其准确率达99.7%。但道高一尺魔高一丈,部分黑心厂商开始添加核酸干扰剂,使得PCR基因检测出现假阴性。这场科技军备竞赛中,普通消费者仅凭肉眼识别成功率不足12%。

五、行业潜规则链

从河北某县"牛肉膏批发市场"到广东的"重组肉设备产业链",伪牛肉已形成完整生态。某离职员工透露:"大型餐饮企业每月固定采购'调理牛肉'已成行业默契。"更令人震惊的是,部分电商平台将"牛肉风味调理肉"列入合规类目,这种打擦边球的行为变相纵容了造假。当整条供应链都心照不宣时,执法的难度呈几何级增长。

六、健康风险图谱

过量亚硝酸盐会导致蓝婴综合征,而非法添加的磷酸盐会加剧肾功能负担。2023年某地医院接诊的34例"假牛肉中毒"患者中,多人出现高铁血红蛋白血症。更可怕的是,为模拟牛肉嚼劲添加的工业明胶,可能含有铬、铅等重金属。这些隐性危害如同定时,在消费者体内缓慢累积。

七、消费者防御指南

真牛肉肌纤维粗糙且脂肪呈蛛网状分布,而伪牛肉横切面常有明显胶质感。购买时可执行"三看测试":看价格(低于市价30%需警惕)、看纹理(过于规则必有问题)、看解冻(伪肉出水率超高)。建议选择带有追溯二维码的品牌肉,其造假成本远高于散装肉。

八、社会共治路径

深圳已试点"肉品DNA数据库",要求商超上传每批次肉类基因指纹。杭州则推出"你点我检"小程序,市民可疑肉品送检24小时出结果。这些创新监管模式或将重塑食品信任体系。作为公民,我们每次消费选择都是对市场秩序的投票。

终章:舌尖上的正义

当一块肉的真实成分成为悬疑剧,这不仅是商业的崩塌,更是社会治理的警示。在法律层面,建议将"主观欺骗性"作为定性标准;在技术层面,急需建立国家级肉品真伪快检平台;而作为消费者,我们需要用知识武装味蕾。毕竟,在这个每口食物都可能成为骗局的时代,清醒的舌头才是最后的防线。

以上是关于用猪肉冒充牛肉、用猪肉冒充牛肉是以假充真还是掺假的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:用猪肉冒充牛肉、用猪肉冒充牛肉是以假充真还是掺假;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/390883.html。

猜你喜欢

- 沃尔玛跨境电商注册流程 - 沃尔玛跨境电商注册流程及费用 2025-11-11

- 沃尔玛跨境电商平台注册流程、沃尔玛跨境电商平台注册流程及费用 2025-11-11

- 沃尔玛跨境电商平台入驻条件(沃尔玛跨境电商平台入驻条件及费用) 2025-11-10

- 沃尔玛跨境电商平台入驻条件及费用 - 沃尔玛跨境电商平台入驻条件及费用标准 2025-11-10

- 沃尔玛电商平台入驻、沃尔玛电商平台入驻费用 2025-11-10

- 沃尔玛电商入驻流程(沃尔玛电商入驻流程及费用) 2025-11-10

- 沃尔玛电商入驻条件及费用,沃尔玛电商入驻条件及费用多少 2025-11-10

- 沃尔玛全球电商武汉办公室启用,沃尔玛全球电商武汉办公室启用了吗 2025-11-10

- 沃尔玛全球电商入驻(沃尔玛全球电商入驻费用) 2025-11-10

- 汽车电商平台股票 - 汽车电商平台股票有哪些 2025-11-09