电商价格大战、电商价格大战最终获益的是电商还是消费者

-

电商,价格,大战,、,最终,获益,的,是,还是,当,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-07 17:52

- 飞升电商学习网

电商价格大战、电商价格大战最终获益的是电商还是消费者 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,电商价格大战、电商价格大战最终获益的是电商还是消费者是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

当"全网最低价"的号角吹响,电商平台的服务器便开始颤抖。这场没有硝烟的战争,表面是消费者薅羊毛的盛宴,实则是资本巨头用补贴铸就的流量护城河。从早期的图书大战到如今的直播带货混战,价格战已演变为平台争夺用户时长的。

数据显示,2024年头部电商大促期间,平均每3秒就有一个"历史新低"价格诞生。但鲜少有人追问:这些贴着成本线甚至亏损销售的商品,最终要靠什么来填补缺口?当消费者为省下50元熬夜抢单时,平台正在用他们的注意力数据兑换资本市场的百亿估值。

二、消费者的短期蜜糖

下单时跳动的优惠数字确实令人血脉偾张。某大学生在社交平台晒出"0元购"订单:通过叠加平台券、满减和漏洞,原价899元的空气炸锅竟真的一分未付。这样的极端案例虽不普遍,但大促期间30%以上的平均折扣率,确实让刚需消费者获得实在红利。

不过这种快乐往往伴随着隐性成本。有用户发现,自己熬夜抢购的"爆款"在三个月后出现非人为损坏,而此时的售后入口早已变成灰色。更不用说那些先涨后降的"假优惠",就像魔术师手中的扑克牌,让消费者在价格迷雾中晕头转向。

三、商家的囚徒困境

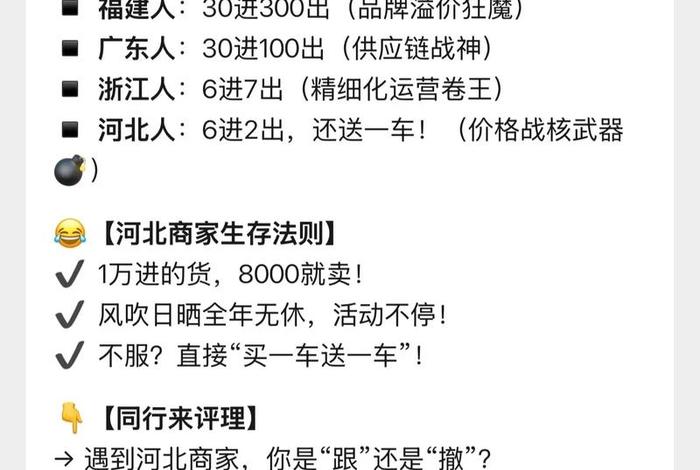

不参加等死,参加找死"——这已成为中小商家的集体呻吟。某服饰店主算过细账:平台要求的5折促销叠加15%佣金后,每卖一件亏损12元。但算法会将拒绝参与的店铺沉到100页之后,相当于直接判处流量死刑。

头部品牌则玩着更精明的游戏。某家电品牌被曝在大促期间专门生产简配版机型,外观与常规款无异却阉割了关键零部件。这种"电商专供"潜规则,正在将价格战转化为质量战的危险信号。

四、平台的生态博弈

看似疯狂的补贴背后,藏着精妙的商业算术。某新晋平台用9.9元包邮战略三个月斩获3000万用户,其CEO直言:"每单亏损18元,但获客成本比行业均值低60%"。这种烧钱换规模的策略,本质是将消费者当作吸引资本的。

老牌巨头则通过"二选一"等隐蔽手段维护优势。某国际品牌因拒绝站队,其搜索排名一夜之间从首位跌落至末页。这种非价格手段的竞争,暴露出所谓价格战不过是平台权力游戏的表象。

五、产业链的蝴蝶效应

价格战的冲击波正沿着供应链逆向传导。浙江某代工厂被迫将出厂价压至十年前水平,最终选择用回收料替代新料生产。"我们也不愿意,但品牌方拿着其他工厂的报价来压价",厂长的话揭露了畸形比价下的行业困局。

更值得警惕的是创新动力的衰竭。某科技公司研发总监坦言:"现在所有资源都投向能快速降价的产品,需要长期投入的项目全部搁置"。当整个行业陷入价格内卷,最终买单的可能是整个社会的技术进步。

六、长期的市场异化

消费者正在培养出危险的"折扣依赖症"。数据显示,大促间隔期的平台日活平均下降47%,说明越来越多用户只在打折时消费。这种需求端的畸形发育,反过来又强化了平台持续价格战的动机。

最吊诡的是,经过多轮洗牌后,头部平台的集中度不降反升。所谓"让利消费者"的战争,最终演变为寡头垄断的加速器。当市场只剩下两三个玩家时,那些消失的优惠券,或许会以其他形式重新回到消费者账单上。

以上是关于电商价格大战、电商价格大战最终获益的是电商还是消费者的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:电商价格大战、电商价格大战最终获益的是电商还是消费者;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/391473.html。

猜你喜欢

- 法国虾皮跨境电商、法国虾皮跨境电商是正品吗 2025-11-12

- 法国电商平台有哪些(法国电商平台有哪些公司) 2025-11-12

- 法国电商平台最近对中国开放吗 - 法国电商平台最近对中国开放吗知乎 2025-11-12

- 法国电商平台推荐 - 法国电商平台推荐有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜(法国电商平台排行榜最新) 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜前十名 法国电商平台排行榜前十名公司 2025-11-12

- 法国电商平台排名前十 - 法国电商平台排名前十有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排名、法国电商平台排名最新 2025-11-12

- 法国电商平台征税 法国电商平台征税多少 2025-11-12

- 法国电商平台家居类目,法国电商平台家居类目有哪些 2025-11-12