电商黑五类产品,电商黑五类产品违法吗

-

电商,黑,五类,产品,违法,吗,当你,在深夜,刷,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-10 13:25

- 飞升电商学习网

电商黑五类产品,电商黑五类产品违法吗 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,电商黑五类产品,电商黑五类产品违法吗是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

当你在深夜刷到"三天瘦十斤"的减肥药广告,或突然弹出"老中医秘方根治糖尿病"的弹窗时,你是否想过这些电商平台上的特殊商品为何总在法律的边缘游走?这就是被称为"黑五类"的医疗、保健、减肥、丰胸、壮阳类产品,它们像潜伏在互联网阴影中的魅影,用夸张的疗效承诺收割着消费者的焦虑。本文将用六把法律放大镜,带您透视这个游走在暴利与违法之间的灰色产业。

定义解析:何为黑五类

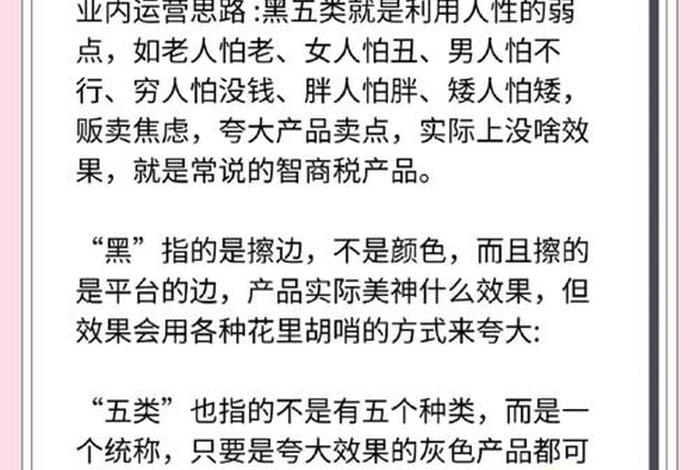

黑五类"是电商行业对五类高风险产品的统称,包括医疗器械、保健品、减肥产品、丰胸产品及壮阳药物。这些产品共同特点是:利用消费者对健康、外貌的焦虑心理,通过夸大甚至虚构功效进行营销。

根据《广告法》第十六条规定,医疗、药品、医疗器械广告不得含有表示功效、安全性的断言或保证。而黑五类产品往往在详情页使用"彻底根治""永不复发"等绝对化用语,这已构成典型的虚假宣传。

更隐蔽的是,部分商家通过"挂羊头卖狗肉"的方式逃避监管。比如将处方药伪装成"膳食补充剂",或利用境外公司注册资质,使产品游走在法律定义的模糊地带。

法律红线:违法边界

我国《电子商务法》第十三条明确规定,电子商务经营者不得销售或提供法律、行政法规禁止交易的商品或服务。2023年市场监管总局公布的典型案例中,某电商平台销售的"植物胰岛素"因非法添加化学药物成分,经营者最终被追究刑事责任。

具体到司法实践,黑五类产品可能触犯三大法律:违反《刑法》生产销售假药罪、触犯《反不正当竞争法》虚假宣传条款、以及违反《消费者权益保护法》欺诈条款。

值得警惕的是,即便产品本身合规,若推广方式违法仍需担责。例如通过伪造用户评价、虚构专家背书等方式营销,都可能构成欺诈性销售。

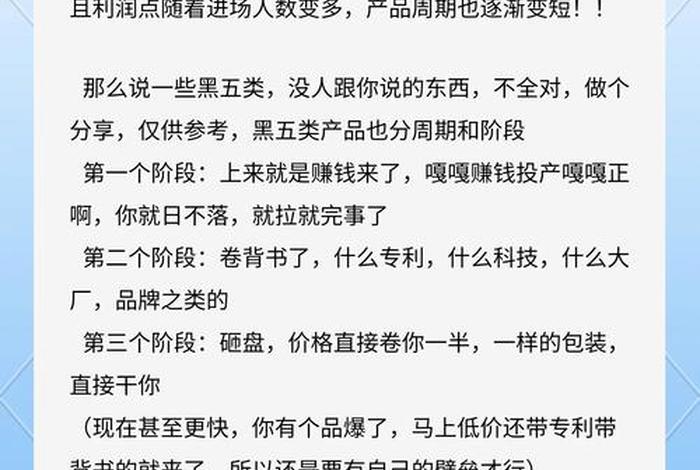

暴利驱动:行业潜规则

某业内人士透露,黑五类产品的平均毛利率可达80%以上,是普通商品的3-5倍。这种暴利催生了完整的灰色产业链:从资质代办、文案包装到流量运营,每个环节都暗藏玄机。

常见的套路包括:用境外空壳公司获取"进口保健品"资质;雇佣写手炮制"亲身体验"软文;通过信息流广告精准投放中老年群体。更有些商家购买废弃批文,给三无产品穿上"合法外衣"。

2024年浙江查处的某减肥药案件中,成本8元/盒的产品经过包装后售价达298元,并通过分级代理模式发展下线,已具备传销特征。

监管升级:整治风暴

2025年新版《网络交易监督管理办法》实施后,平台审核责任显著加重。目前主流电商平台都建立了"黑五类"词库,对相关商品采取先审后上架机制。

但道高一尺魔高一丈,违规商家开始转向私域流量运营。他们先在社交平台发布"养生科普"内容引流,再通过个人微信完成交易,形成监管盲区。

近期市场监管部门推行"穿透式监管",要求平台提供经营者真实信息,并建立商品溯源系统。北京某法院判决显示,平台因审核不力需承担连带赔偿责任的案例正在增加。

消费者陷阱:识别指南

这些产品常设置三大消费陷阱:一是用"无效退款"承诺降低戒心,实际设置复杂退款条件;二是伪造检测报告,将送检样品与实际销售产品调包;三是利用跨境购政策,声称产品受"国外法规监管"逃避责任。

专业律师建议消费者掌握"三查"原则:查批准文号是否对应产品、查生产企业是否真实存在、查广告宣传是否超出批准范围。国家药监局官网的数据查询系统可验证大部分医疗相关产品资质。

当遇到"祖传秘方""医院同款"等宣传时更要警惕。2024年上海查获的假劣医疗器械案件中,犯罪团伙竟伪造三甲医院合作文件,欺骗性极强。

维权路径:法律武器

消费者取证时可重点保存四类证据:商品实物照片(含外包装批号)、交易记录截图、客服沟通录音、使用前后的身体状况记录。根据《消费者权益保护法》第五十五条,确认欺诈可主张三倍赔偿。

若涉及人身损害,应及时封存剩余产品并申请司法鉴定。2023年湖南某消费者因服用网购减肥药导致肝损伤,最终通过民事诉讼获赔医疗费、误工费等共计28万元。

对于金额较小或难以举证的案件,可向平台投诉或通过消协调解。值得注意的是,现在部分法院已开通电商纠纷绿色通道,维权成本大幅降低。

阳光下的选择

黑五类产品的法律风险就像达摩克利斯之剑,随时可能斩断经营者的暴利美梦。随着监管技术的进步,从AI广告监测到区块链溯源,灰色地带的生存空间正被快速压缩。消费者更应明白:真正的健康从来不是靠点击购买就能获得,那些宣称"速效""根治"的产品,往往在收割钱包的也在透支着生命信任账户里的余额。选择正规渠道,保持理性判断,才是对抗黑五类产品最坚实的盾牌。

以上是关于电商黑五类产品,电商黑五类产品违法吗的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:电商黑五类产品,电商黑五类产品违法吗;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/394335.html。

猜你喜欢

- 法国虾皮跨境电商、法国虾皮跨境电商是正品吗 2025-11-12

- 法国电商平台有哪些(法国电商平台有哪些公司) 2025-11-12

- 法国电商平台最近对中国开放吗 - 法国电商平台最近对中国开放吗知乎 2025-11-12

- 法国电商平台推荐 - 法国电商平台推荐有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜(法国电商平台排行榜最新) 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜前十名 法国电商平台排行榜前十名公司 2025-11-12

- 法国电商平台排名前十 - 法国电商平台排名前十有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排名、法国电商平台排名最新 2025-11-12

- 法国电商平台征税 法国电商平台征税多少 2025-11-12

- 法国电商平台家居类目,法国电商平台家居类目有哪些 2025-11-12