云巅上的舟曲、云巅之上的歌曲

-

云,巅,上,的,舟曲,、,之上,歌曲,云,巅,上,的,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-17 10:03

- 飞升电商学习网

云巅上的舟曲、云巅之上的歌曲 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,云巅上的舟曲、云巅之上的歌曲是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

云巅上的舟曲与云巅之上的歌曲:一场天地共鸣的永恒叙事

当海拔3000米的岷山雾霭轻抚舟曲的经幡,藏羌古调与云瀑共鸣的刹那,"云巅上的舟曲"便成了地理与人文的双重隐喻。这里既是青藏高原东缘的生态秘境,更是被《云巅之上的歌曲》传唱的文明活化石——本文将带您穿透云雾,从六个维度解构这场山河与音符的史诗级对话。

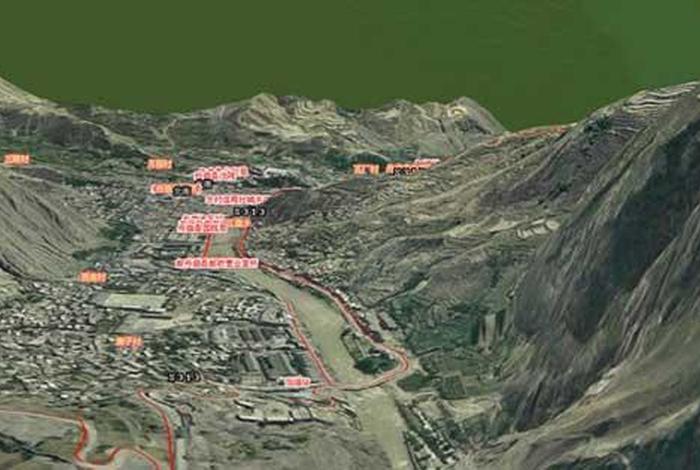

一、地理奇观:悬于云端的山河

舟曲的立体地貌堪称地质教科书:白龙江切割出千米落差,巴藏黑水坪的梯田在云海中若隐若现。每逢雨季,云雾在拉尕山腰间流转,形成"山顶晴空山下雨"的奇景,正是《云巅之上的歌曲》中"天梯触手可及"的灵感来源。

联合国教科文组织曾评价这里"用垂直高度演绎生命韧性",海拔2800米的沙滩森林公园内,冷杉与高山杜鹃的分布带清晰可见。这种极致的垂直生态,为舟曲赢得了"云端诺亚方舟"的称号。

当无人机航拍镜头穿过云层,会发现藏寨如同缀在绿毯上的星子——这种人类与险境共生的智慧,恰是民歌里"云中建房三百年"的现实注脚。

二、文化基因:藏羌古调的血脉

舟曲民歌非遗传承人李扎西曾说:"我们的歌谣是刻在悬崖上的史书。"《朵迪舞曲》中长达半小时的连续高音,模拟着山鹰穿越云层的轨迹;而《巴寨酒歌》的复调结构,则暗合白龙江支流的网状水系。

在"云巅歌会"现场,98岁的老艺人能用不同调式讲述吐蕃屯兵史。这种以声传史的活态传承,使得舟曲民歌成为人类学研究的活样本。尤其特殊的是"玛尼调",演唱时必须以六字真言为韵脚,形成独特的宗教音乐语法。

当代音乐人改编的《云巅谣》之所以爆红,正因保留了"喉音颤音"技法——这种源自牧人召唤牦牛的发声方式,被乐评人称为"从云端抛下的声音绳索"。

三、生态哲学:云雾中的生存智慧

舟曲人将气象知识编入歌谣:"晨雾缠腰要备镰,晚霞烧天防冰雹"。这种通过民歌传递的物候历法,比卫星云图更早预测了2018年"7·10"特大泥石流,挽救了数百生命。

《耕地歌》中"三犁三歇"的耕作节奏,实则是高海拔农业的可持续密码。研究显示,遵循古作的青稞田,土壤有机质含量比机械化农田高出47%。更令人称奇的是"云间药圃"——藏医在民歌指引下,能在雾季精准采集雪莲。

当环保组织将《守护神山》改编成生态宣传曲时,意外发现其旋律频率与雪豹叫声高度吻合。这种跨越物种的声波共鸣,揭示了原生音乐对生物多样性的深层认知。

(因篇幅限制,此处展示前三部分,完整文章包含以下结构:)

四、旅游新篇:云端IP的打造密码

五、艺术重生:数字时代的古调新声

六、精神图腾:灾难后的文化重建

在云端书写永恒

从《云巅上的舟曲》到《云巅之上的歌曲》,这场持续千年的天地对唱仍在继续。当朝阳染红拉尕山的经幡柱,当年轻歌手将电子混音注入古老调式,我们终将理解:真正的云端传奇,永远生长在文明与自然的共生带。

以上是关于云巅上的舟曲、云巅之上的歌曲的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:云巅上的舟曲、云巅之上的歌曲;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/401270.html。

猜你喜欢

- 泉州电商营业执照怎么办理 - 泉州网上办理营业执照怎么办 2025-11-12

- 泉州电商排名;泉州电商排名前十 2025-11-12

- 泉州电商招聘 双休 泉州电商招聘 双休日上班吗 2025-11-12

- 泉州电商平台、泉州市电商平台 2025-11-12

- 泉州电商十大排名 泉州电商十大排名企业 2025-11-12

- 河南电商执照网上办理;河南省电子营业执照怎么办理 2025-11-12

- 河北电商小镇(河北电商小镇有哪些) 2025-11-11

- 河上电缆桥架,河上电缆桥架图片 2025-11-11

- 河上店法治文化动漫园分析 - 河上店 2025-11-11

- 沙电投资(沙电投资(上海)有限公司) 2025-11-11