做电商别着急慢慢就倒闭了、电商真的难做了吗

-

做,电商,别,着急,慢慢,就,倒闭,了,、,真的,难,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-19 05:18

- 飞升电商学习网

做电商别着急慢慢就倒闭了、电商真的难做了吗 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,做电商别着急慢慢就倒闭了、电商真的难做了吗是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

日均关店400家"的新闻标题刺激着从业者的神经,当流量红利消退、平台规则收紧,那些喊着"躺赚"入局的电商人突然发现:店铺正在以每天0.3%的速度自然死亡。但有趣的是,同期仍有17%的店铺实现了300%以上的增长。这场看似残酷的淘汰赛,实则正在用独特的方式重构行业生态...

流量成本:从洼地到悬崖

三年前某面膜品牌靠9.9元包邮横扫市场,如今同样产品获客成本已暴涨至89元。某代运营平台数据显示:2023年Q2站内CPC(单次点击成本)同比激增217%,但转化率却下跌34%。这组数据背后,是平台算法从"普惠流量"转向"价高者得"的残酷现实。

不过仍有破局者发现新路径:杭州某服装店通过抖音"AB链直播"(A链引流B链转化),把流量成本压缩至行业均值的1/5。更聪明的玩法是建立"流量蓄水池"——深圳某母婴品牌用企业微信沉淀23万用户后,复购率直接拉升到58%。

供应链博弈:小玩家的生死线

当某头部主播要求"全网最低价"时,义乌小商品市场的老板们正在经历魔幻现实:同样的充电宝,大卖家拿货价8.5元,小店主却要12元。这种"规模歧视"直接导致30%小微商家被迫转型代销模式。

但总有例外打破规则:山东某农产品合作社用"预售众筹+产地直发",跳过中间商把大闸蟹毛利率做到47%。更极致的案例是广州某饰品工作室,通过3D打印实现"单件起订",反而在个性化市场杀出血路。

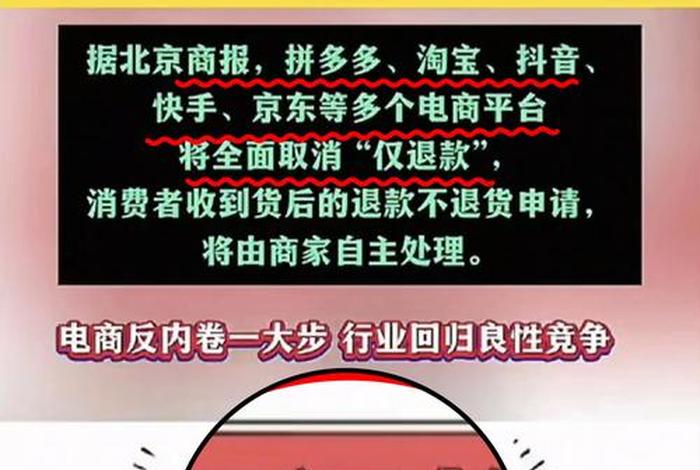

平台规则:看不见的达摩克利斯之剑

某天猫店主在618大促前突然收到"商品降权"通知,只因详情页多了个"最"字。这类看似荒诞的处罚背后,是平台用"规则熵增"(不断复杂化的条款)进行商家筛选的深层逻辑。

但规则往往藏着彩蛋:成都某数码店通过研究平台"冷启动流量池"机制,新店首月就获得自然流量23万。更有意思的是,某些类目存在"逆算法红利"——当90%商家追逐爆款时,坚持做长尾产品的店铺反而获得稳定曝光。

用户变迁:Z世代的消费密码

00后消费者正在创造新物种:他们会在直播间抢9.9元的袜子,却愿意为联名款帆布鞋支付10倍溢价。某新消费品牌CMO坦言:"现在的年轻人不是要便宜,而是要占便宜的感觉。

洞察这一点的人已经尝到甜头:北京某文创店用"盲盒+社交裂变"模式,让客单价从39元飙升至286元。更值得玩味的是"情绪消费"的崛起——上海某香薰店因在产品故事里植入"职场解压"概念,复购率暴涨3倍。

数据陷阱:美丽的致命谎言

某女装店老板盯着后台"10万+"的曝光数据欣喜若狂,却不知其中72%是机器爬虫贡献的虚假流量。第三方监测显示:电商行业平均数据水分高达38%,有些类目甚至存在"通货膨胀"现象。

真正的数据玩家在做什么?南京某食品商建立"动态转化漏斗",发现详情页停留时间超过47秒的客户,成交率是普通用户的5倍。而长沙某家电卖家更狠,直接放弃GMV指标,转而优化"用户LTV(生命周期价值)"。

跨界降维:门口的野蛮人

当瑞幸开始卖耳机,网易云音乐上线T恤,传统电商人突然发现:最大的竞争对手可能来自毫不相干的行业。这种"跨界打劫"现象在2024年愈发明显,某咨询报告显示:非传统电商企业的线上GMV增速已达行业平均的2.4倍。

但危机中藏着转机:佛山某家具厂与脱口秀演员合作"喜剧+带货"专场,单场销售额破千万。更有前瞻性的是某些"反跨界"案例——杭州某书店转型知识付费后,利润率反而超过卖书时期3倍。

破局之道:慢即是快的生存哲学

在这场没有硝烟的战争中,急着扩张的店铺正在批量死亡,而专注"用户资产积累"的玩家却悄然崛起。某私募基金电商板块负责人透露:他们投资的标准已从"增速"变为"存续率",因为能活过3年的店铺有89%概率实现持续盈利。或许电商从未变难,只是游戏规则从"百米冲刺"变成了"定向越野"——找准自己的坐标,比盲目狂奔更重要。

以上是关于做电商别着急慢慢就倒闭了、电商真的难做了吗的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:做电商别着急慢慢就倒闭了、电商真的难做了吗;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/403073.html。

猜你喜欢

- 法国虾皮跨境电商、法国虾皮跨境电商是正品吗 2025-11-12

- 法国电商平台有哪些(法国电商平台有哪些公司) 2025-11-12

- 法国电商平台最近对中国开放吗 - 法国电商平台最近对中国开放吗知乎 2025-11-12

- 法国电商平台推荐 - 法国电商平台推荐有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜(法国电商平台排行榜最新) 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜前十名 法国电商平台排行榜前十名公司 2025-11-12

- 法国电商平台排名前十 - 法国电商平台排名前十有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排名、法国电商平台排名最新 2025-11-12

- 法国电商平台征税 法国电商平台征税多少 2025-11-12

- 法国电商平台家居类目,法国电商平台家居类目有哪些 2025-11-12