商谷电和国家电有什么区别 - 商电和民电的价格区别

-

商谷,电,和,国,家电,有,什么,区别,商电,民电,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-22 12:08

- 飞升电商学习网

商谷电和国家电有什么区别 - 商电和民电的价格区别 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,商谷电和国家电有什么区别 - 商电和民电的价格区别是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

你是否好奇为何商铺的电费总比家庭贵?为什么国家电网与商业用电存在"隐形价格鸿沟"?本文将揭开商用电(商谷电)与民用电(国家电)的6大核心差异,从政策设计到成本分摊,带你看懂每度电背后的经济学博弈。

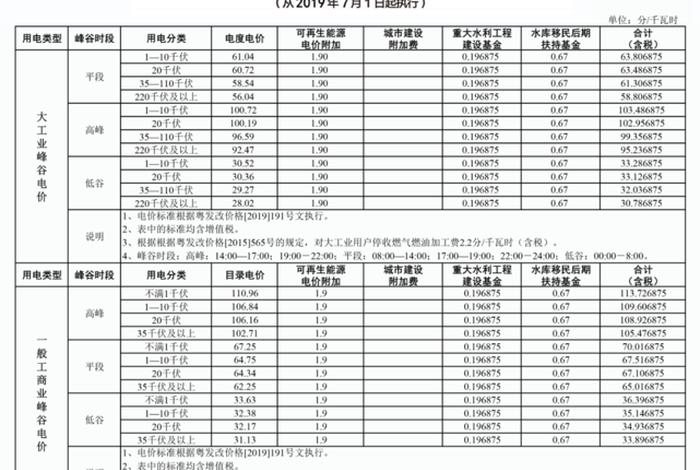

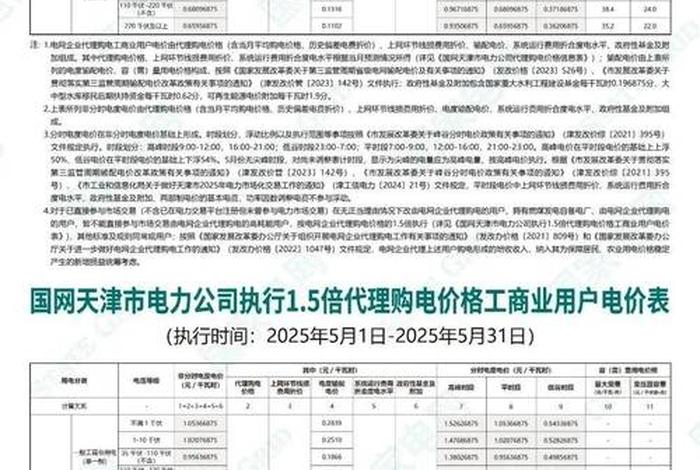

1. 定价机制差异

国家电网对居民用电实行阶梯电价,首档电量享受0.5-0.6元/度的福利价,而商业用电统一采用市场化定价,基础价就高达0.8-1.2元/度。这种差异源于政策对民生领域的倾斜——通过财政补贴平抑居民用电成本,而商业用电则需承担完整的输配电成本。

更深层的原因是电力商品的"双重属性":对家庭而言,电力是生存必需品;对企业而言,则是生产资料。2023年国家发改委数据显示,商业用电平均交叉补贴居民用电达0.15元/度,这笔"隐形税负"最终体现在商户的电费单上。

值得注意的是,部分工业园区推行"直购电"模式,大企业可与发电厂直接议价,这种特殊机制进一步拉大了商民电价差距。

2. 供电可靠性分级

根据《供电营业规则》,商业用电属于二级负荷,全年停电时间不得超过8小时;而居民用电仅为三级负荷,允许最长12小时停电。更高的可靠性意味着更复杂的电网架构:双回路供电、备用变压器等设施投入,使商业电网运维成本提升23%-35%。

在上海陆家嘴等核心商圈,甚至采用"双电源+柴油发电机"的三重保障,这种"电力VIP服务"自然会计入电价。反观居民区,单回路供电配合计划性检修,成本控制更为严格。

有趣的是,某些高端住宅通过缴纳"可靠性附加费"可升级供电标准,这恰好印证了"付费即优质"的市场法则。

3. 用电时段权重

商业用电需全额承担峰谷差价,晚高峰(18-22时)电价可达平段的1.8倍,而居民用电仅部分省份试点分时计价。餐饮店铺的烤箱、商场的中央空调在用电高峰时,每度电可能产生0.3元的时段溢价。

电网负荷数据显示,商业用电的峰谷比达3:1,远高于居民的1.5:1。这种波动性迫使电网企业投入更多调峰机组,其成本通过容量电价机制转嫁给商业用户。

典型案例是便利店冰柜:24小时运转却只能在夜间低价时段补冷,昼夜温差导致的能耗损失,最终仍由商户买单。

4. 电力附加费构成

翻开商业电费单,可再生能源附加费(0.019元/度)、农网还贷资金(0.02元/度)等7项附加费约占总支出的12%,而居民用电仅保留3项基础附加。这些"隐形费用"实则是政策工具箱的体现:通过商业用电分摊新能源电网建设成本。

更关键的是功率因数调整费,当商户的用电效率低于0.9时,每下降0.01将加收0.5%电费。某连锁超市因未安装无功补偿装置,每月多支出电费超万元。

对比之下,居民用电就像"电力学生票",享受简化计价和宽容考核,这正是社会主义市场经济"效率优先、兼顾公平"的生动诠释。

5. 计量方式区别

商业用电普遍采用高压计量(10kV及以上),需自备变压器并承担变损,这部分损耗通常按1.5%-3%折算入电费。而居民低压计量(220V)的线损由电网企业消化。

北京某写字楼的案例显示,其月用电量20万度中,有6000度属于变压器铜铁损,按商业电价计算相当于每月多支付5000元。商业电表需定期强制检定,每次检测费800-1200元亦由用户承担。

智能电表普及后,居民可享受"自动抄表"服务,而商户仍需为需量计费系统的数据服务支付年费,这种"技术溢价"进一步拉开成本差距。

6. 政策调控方向

双碳"目标下,商业用电正成为能源结构调整的抓手。浙江已试点"绿色电力交易",商户购买风电光伏电需溢价15%-20%,而居民绿电消费仍享受普惠价格。

2024年新修订的《节约能源法》更明确规定:商业场所空调温度不得低于26℃,违规将面临电费1-3倍罚款,此类监管成本最终仍会传导至电价。反观居民用电,虽有倡议性节电引导,但无强制性惩罚措施。

值得关注的是,虚拟电厂技术兴起后,参与需求响应的商户可获得电费返还,这或许预示着未来电价差异将从"惩罚性"转向"激励性"。

一度电里的中国式平衡术

商用电与民用电的价格差异,本质是效率与公平的动态平衡。从政策设计看,居民电价承担着社会保障功能,而商业电价则扮演着资源配置和经济调节的角色。随着电力市场化改革深化,这种差异或将逐步缩小,但"保民生、促发展"的双轨制逻辑仍将长期存在。读懂这些规则,商户才能更好地规划能源预算,普通家庭也能理解电费单背后的国家治理智慧。

以上是关于商谷电和国家电有什么区别 - 商电和民电的价格区别的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:商谷电和国家电有什么区别 - 商电和民电的价格区别;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/406467.html。

猜你喜欢

- 泛亚商贸平台客服电话;泛亚商贸平台客服电话人工服务 2025-11-12

- 法国虾皮跨境电商、法国虾皮跨境电商是正品吗 2025-11-12

- 法国电商平台有哪些(法国电商平台有哪些公司) 2025-11-12

- 法国电商平台最近对中国开放吗 - 法国电商平台最近对中国开放吗知乎 2025-11-12

- 法国电商平台推荐 - 法国电商平台推荐有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜(法国电商平台排行榜最新) 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜前十名 法国电商平台排行榜前十名公司 2025-11-12

- 法国电商平台排名前十 - 法国电商平台排名前十有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排名、法国电商平台排名最新 2025-11-12

- 法国电商平台征税 法国电商平台征税多少 2025-11-12