德国电商平台比例,德国本土电商平台排列

-

德国,电商,平台,比例,本土,排列,当,你在,德,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-26 05:30

- 飞升电商学习网

德国电商平台比例,德国本土电商平台排列 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,德国电商平台比例,德国本土电商平台排列是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

当你在德国网购时,每10欧元消费中就有6欧元流向本土平台——这个欧洲最大经济体正上演着跨境电商与本土品牌的激烈博弈。本文将用6把解剖刀,揭开亚马逊、OTTO等玩家如何瓜分这块年规模超千亿欧元的蛋糕,并预测未来3年可能颠覆行业的黑马。

市场占比:三足鼎立

亚马逊德国站以38.7%的市场份额碾压全场,相当于每3个德国网民就有1人每月在其下单。这个美国巨头的德语版页面日均访问量突破1200万次,连德国邮政都为其专门开设物流通道。

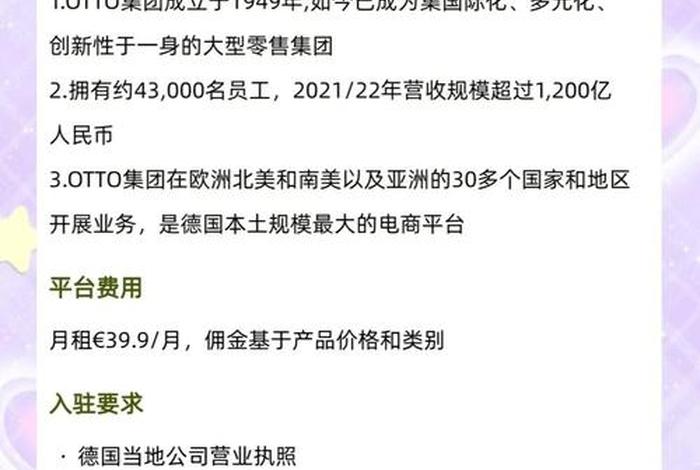

本土老牌OTTO以17.3%占比守住亚军,其目录邮购转型电商的传奇故事,被写进慕尼黑商学院教材。令人意外的是,中国电商SHEIN以9.8%份额超越Zalando位列第三,其"0.99欧耳环+社交裂变"策略正在改写游戏规则。

本土平台TOP5图谱

OTTO的"德国制造"标签是致命武器,其家电类商品70%采购自本土供应商。排名第二的Zalando用"90分钟柏林送达"服务收割时尚青年,而Mediamarkt母公司Ceconomy靠线下300家门店实现"网上下单,柜台自提"的独特生态。

值得注意的是,食品电商AllyouneedFresh凭借"凌晨采摘中午上桌"的生鲜供应链,正在冲击前五。其冷藏车上的温度传感器数据,甚至成为汉诺威工业展的物联网案例。

品类统治力对决

在3C领域,Mediamarkt和亚马逊瓜分了82%的市场,但家具品类却是本土平台Home24的天下。一个有趣现象是:德国人在亚马逊买中国手机壳,却在本土平台Etsy购买手工皮革笔记本——这种"全球化+本土情怀"的消费分裂症值得玩味。

物流时效军备竞赛

DHL为OTTO提供"圣诞季午夜配送"服务时,亚马逊已在汉堡测试无人机送货。但真正让德国主妇疯狂的是本土平台Bringmeister的"19:00前下单,次日6:00送奶"服务,其冷藏库温控精度达到±0.5℃。

支付习惯暗战

当跨境电商还在推广信用卡支付时,本土平台早已攻克德国人的"发票支付"执念——OTTO允许客户在收到商品14天后转账,这种信任体系让退货率直降23%。而Klarna的"先试后付"模式正在年轻群体中病毒式蔓延。

政策保护双刃剑

《德国包装法》要求电商为每个纸箱支付1.85欧回收费,这直接导致中国卖家成本上涨15%。但本土平台凭借与绿点公司的长期合作,反而将环保标签转化为营销利器。柏林近期推出的"本土电商数字护照"计划,可能成为新的贸易壁垒。

终局预判:冰与火之歌

当亚马逊在科隆建立AI实验室时,OTTO正把服务器迁回本土以应对《欧洲数据主权法案》。这场较量已超越商业竞争,演变为数据主权、文化认同与供应链韧性的立体战争。唯一确定的是:德国消费者将继续享受这场角斗带来的红利——更快的配送、更疯的折扣、更极致的体验。

以上是关于德国电商平台比例,德国本土电商平台排列的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:德国电商平台比例,德国本土电商平台排列;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/410352.html。

猜你喜欢

- 泛亚商贸平台客服电话;泛亚商贸平台客服电话人工服务 2025-11-12

- 法国虾皮跨境电商、法国虾皮跨境电商是正品吗 2025-11-12

- 法国电商平台有哪些(法国电商平台有哪些公司) 2025-11-12

- 法国电商平台最近对中国开放吗 - 法国电商平台最近对中国开放吗知乎 2025-11-12

- 法国电商平台推荐 - 法国电商平台推荐有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜(法国电商平台排行榜最新) 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜前十名 法国电商平台排行榜前十名公司 2025-11-12

- 法国电商平台排名前十 - 法国电商平台排名前十有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排名、法国电商平台排名最新 2025-11-12

- 法国电商平台征税 法国电商平台征税多少 2025-11-12