房产电商团购 - 房地产团购费电商费说法

-

房产,电商,团购,房地产,费,说法,当,团,购价,

- 电商知识-飞升电商学习网

- 2025-10-26 20:01

- 飞升电商学习网

房产电商团购 - 房地产团购费电商费说法 ,对于想学习电商知识的朋友们来说,房产电商团购 - 房地产团购费电商费说法是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

当"团购价直降30万"的广告铺天盖地时,你是否思考过所谓"电商费""团购费"的真实面目?本文将通过抽丝剥茧的分析,带您看清房产电商交易中这些隐形费用的本质与应对策略。

概念溯源与争议

房产电商团购模式始于2014年互联网+房地产风口,开发商通过第三方平台以"限时特惠"形式批量去库存。而团购费最初被包装为"渠道服务费",金额通常占房款1%-3%。

2021年上海某楼盘曝出"50万电商费不开发票"事件后,这种收费方式的合法性开始受到质疑。消费者发现,所谓优惠价往往与案场正常折扣无异,额外费用最终转嫁给了购房者。

目前北京、广州等地已明确要求"一房一价"公示,但部分开发商仍通过"会员费""诚意金"等变相形式收取费用。这种现象背后,是渠道分销与传统售楼模式的利益博弈。

费用构成解析

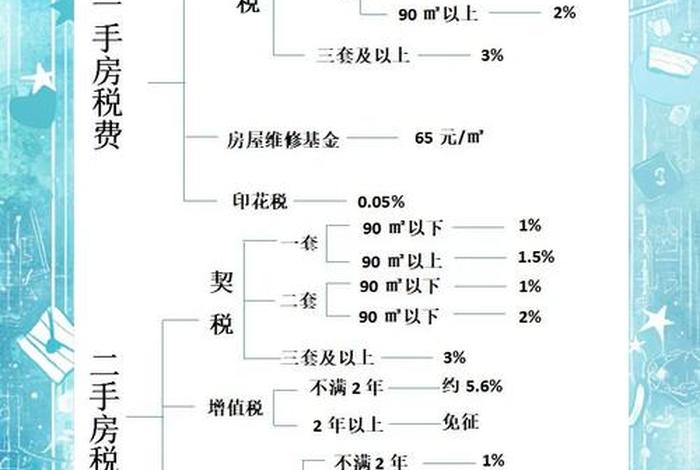

真实的团购费包含三大隐藏成本:渠道佣金(约占60%)、平台运营费(20%-25%)和营销包装费(15%-20%)。某头部电商平台内部数据显示,实际用于购房者的优惠不足总额的5%。

更需警惕的是"费用叠加"陷阱。杭州某项目曾出现基础团购费+升级包+优先选房费的三重收费,使购房者多支出28万元。这些费用通常要求现金支付且不写入购房合同。

律师指出,根据《商品房销售管理办法》,所有价外收费都应明码标价。但实际操作中,销售人员常以"这是电商平台规则"为由规避监管。

法律风险预警

2023年最高人民法院典型案例显示,苏州某开发商因收取未公示的电商费被判全额退款并赔偿。法官明确表示:"以优惠之名行涨价之实"涉嫌价格欺诈。

北京律协房地产专委会调研发现,87%的团购费纠纷中,消费者因缺乏书面证据败诉。常见陷阱包括:手写收据无公章、费用性质表述模糊、付款流向第三方账户。

值得注意的是,部分平台采用"服务协议"替代合同,其中"费用不退"条款可能违反《消费者权益保护法》第26条关于格式条款的规定。

真实优惠测算

对比2024年长三角20个热销楼盘数据,宣称"团购立减"的项目中,63%的实际成交价高于周边竞品。某上市房企财报显示,其"电商特惠房"平均利润率反而比常规房源高4.7%。

精算师建议采用"总价/建筑面积+隐性费用"公式核算真实成本。例如某套标价300万的"团购房",加上18万电商费后,实际单价反而比案场贵1200元/㎡。

真正的捡漏机会往往出现在季度末房企冲业绩时,这时开发商会释放真实折扣,而非依赖渠道包装的伪优惠。

新型替代模式

2025年起,住建部推行的"阳光售房平台"已逐步取代传统电商渠道。该平台要求所有优惠必须通过备案系统直减,从源头杜绝价外收费。

部分品牌房企开始采用"直销+VR看房"模式,将渠道成本直接让利给消费者。万科某新盘通过企业APP发放的优惠券,实现到访转化率提升40%。

值得关注的是区块链技术在交易中的应用,深圳已有项目实现佣金智能合约分配,所有费用流向可追溯,彻底解决信息不对称问题。

消费者应对策略

资深置业顾问建议牢记"三查三问"原则:查预售许可证附加条款、查备案价公示文件、查收款账户性质;问费用是否抵房款、问能否开具正规发票、问退款触发条件。

保存证据链至关重要。包括:录屏电商活动页面、留存销售人员承诺的聊天记录、要求对口头优惠进行书面确认。遇到强制收费,可立即向住建部门投诉。

最根本的应对之道是回归价值判断。北京某购房维权联盟的跟踪数据显示,坚持"只看备案价对比"的消费者,最终购房成本平均节省11.3%。

房产电商团购费本质是营销成本转嫁的产物,其存在模糊了真实房价信息。随着监管趋严和市场透明化,这种模式正走向终结。聪明的购房者应当穿透营销迷雾,用法律武器和专业计算守护自己的钱包。记住:所有不敢写进购房合同的"优惠",都可能是精心设计的价格陷阱。

以上是关于房产电商团购 - 房地产团购费电商费说法的介绍,希望对想了解电商知识的朋友们有所帮助。

本文标题:房产电商团购 - 房地产团购费电商费说法;本文链接:https://ywyongle.comhttps://ywyongle.com/dszhis/411008.html。

猜你喜欢

- 法国虾皮跨境电商、法国虾皮跨境电商是正品吗 2025-11-12

- 法国电商平台有哪些(法国电商平台有哪些公司) 2025-11-12

- 法国电商平台最近对中国开放吗 - 法国电商平台最近对中国开放吗知乎 2025-11-12

- 法国电商平台推荐 - 法国电商平台推荐有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜(法国电商平台排行榜最新) 2025-11-12

- 法国电商平台排行榜前十名 法国电商平台排行榜前十名公司 2025-11-12

- 法国电商平台排名前十 - 法国电商平台排名前十有哪些 2025-11-12

- 法国电商平台排名、法国电商平台排名最新 2025-11-12

- 法国电商平台征税 法国电商平台征税多少 2025-11-12

- 法国电商平台家居类目,法国电商平台家居类目有哪些 2025-11-12